陸軍被服支厰は初め、軍用の宇品線に沿って1904年に陸軍被服厰広島派出所として置かれ、1907年に陸軍被服支厰に昇格しました。そして煉瓦造りの建物97棟が建設されていきました。今残っているのは1913年建築といいます。軍帽から軍靴、外套から肌着、ベルト、ボタンまで、陸軍関係の被服一式を調達・製造・修理・保管した大施設です。

最盛期には本雇いが約2000人もいたといわれ、太平洋戦争末期には、徴用工、女子艇身隊、動員学徒などが多数動員されていました。女子は祭壇やボタン付け、男子は倉庫内での運搬作業に従事。

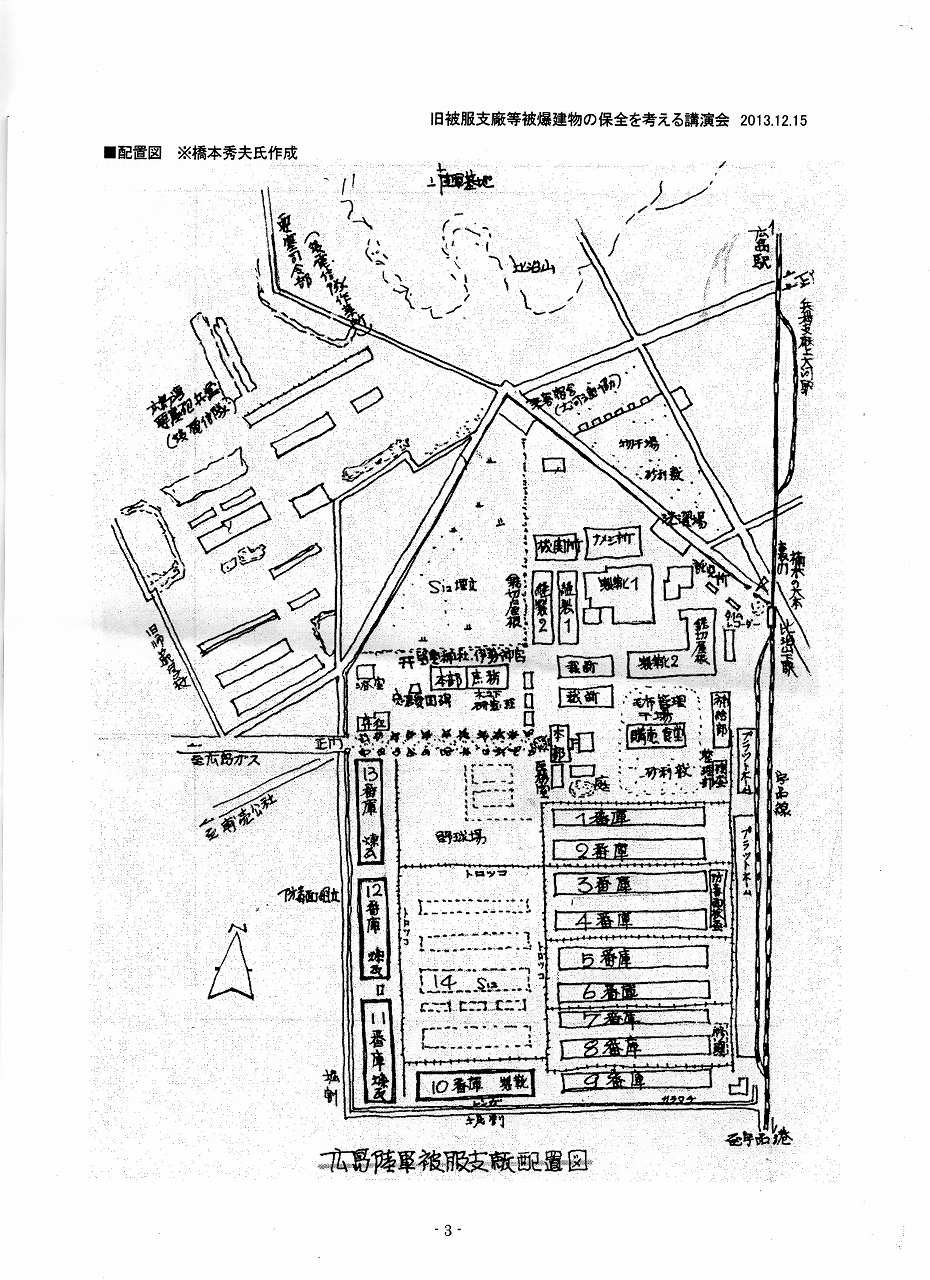

敷地内の面積は17万㎡を越える広大なものでした。この跡地の南西の一角、総面積の約12分の1を占めているのが、当時の面影をそのまま伝える四棟の赤煉瓦の建物です。

写真は2009年8月6日のフィールドワークにて

写真は2007年8月6日のフィールドワークにて。

写真は200

写真は2007年8月6日のフィールドワークにて、峠三吉の「倉庫の記録」を読み上げる参加者。

なおここでも朝鮮人労働があったことが、元暁部隊朝鮮人兵士の口から明らかになっています。

写真は2006年8月6日

。

この四棟は日本通運出汐倉庫、広島大学薫風寮として使用されていましたが、1995年、日本通運から広島県(三棟のうち一棟は国有)に返還された後、色々現状を変えず活用する方策が検討されていました(「瀬戸内海文化博物館」としたり、2003年1月31日、ロシア・エルミタージュ美術館の分館設置構想の候補になっていると、報じられたりしました)が、立ち消えになっています。扉は閉ざされたままです。広島県総務管理部財務総室財産管理室 TEL(082)513-2316 と交渉したら中に入れないことも無いとの情報もありましたが(2006年3月)、2012年4月の情報では、「危険ゆえ入るのは無理」ということです。

その次に今(2012年10月13日)撮影の写真を掲載)

仮繃帯所にて

あなたたち

泣いても涙のでどころのない

わめいても言葉になる唇のない

もがこうにもつかむ手指の皮膚のない

あなたたち

血とあぶら汗と淋巴液とにまみれた四肢をばたつかせ

糸のように塞いだ眼をしろく光らせ

あおぶくれた腹にわずかに下着のゴム紐だけをとどめ

恥ずかしいところさえはじることをできなくさせられたあなたたちが

ああみんなさきほどまでは愛らしい

女学生だったことを

たれがほんとうと思えよう

焼け爛れたヒロシマの

うす暗くゆらめく焔のなかから

あなたでなくなったあなたたちが

つぎつぎととび出し這い出し

この草地にたどりついて

ちりちりのラカン頭を苦悶の埃に埋める

何故こんな目に遇わなければならぬのか

なぜこんなめにあわなければならぬのか

何の為に

なんのために

そしてあなたたちは

すでに自分がどんなすがたで

にんげんから遠いものにされはてて

しまっているかを知らない

ただ思っている

あなたたちはおもっている

今朝がたまでの父を母を弟を妹を

(いま逢ったってたれがあなたとしりえよう)

そして眠り起きごはんをたべた家のことを

(一瞬に垣根の花はちぎれいまは灰の跡さえわからない)

おもっているおもっている

つぎつぎと動かなくなる同類のあいだにはさまって

おもっている

かって娘だった

にんげんのむすめだった日を

眼

みしらぬ貌がこっちを視ている

いつの世の

いつの時かわからぬ暗い倉庫のなか

歪んだ格子窓から、夜でも昼でもないひかりが落ち

るいるいと重ったかった顔であった貌。あたまの前側だった貌。

にんげんの頂部にあって生活のよろこびやかなしみを

ゆらめく水のように映していたかお。

ああ、今は眼だけで炎えるじゅくじゅくと腐った肉塊

もげ落ちたにんげんの印形(いんぎょう)

コンクリートの床にガックリ転がったまま

なにかの力で圧しつけられてこゆるぎもしないその

蒼ぶくれてぶよつく重いまるみの物体は

亀裂した肉のあいだからしろい光だけを移動させ

おのれのゆく一歩一歩をみつめている。

なぜそんなに視るのだ

あとからあとから追っ掛けまわりからかこんで、ほそくしろい視線を視かける

眼、め、メ、

あんなにとおい正面から、あの暗い陰から、この足もとからも

あ、あ、あ

ともかく額が皮膚をつけ鼻がまっすぐ隆起し

服を着けて立った俺という人間があるいてゆくのを

じいっと、さしつらぬいてはなれぬ眼。

熱気のつたわる床から

息づまる壁から、がらんどうの天井を支える頑丈な柱の角から

現れ、あらわれ、消えることのない眼。

ああ、けさはまだ俺の妹だった人間のひとりをさがして

この闇に踏みこんだおれの背中から胸へ、腋から形へ

べたべたに貼りついて永劫きえぬ

眼!

コンクリートの上の、筵(むしろ)の藁の、どこかから尿のしみ出す

編目に埋めた

崩れそうな頬の

塗薬と、分泌物と、血と、焼け灰のぬらつく死に貌のかげで

や、や

うごいた眼が、ほろりと透明な液をこぼし

めくれた唇で

血泡(けっぽう)の歯が

おれの名を、噛むように呼んでいる。

倉庫の記録

その日

いちめん蓮の葉が馬蹄型に焼けた蓮畑の中の、そこは陸軍被服厰倉庫の二階。高い格子窓だけのうす暗いコンクリートの床。そのうえに軍用毛布を一枚敷いて、逃げて来た者たちが向きむきに横たわっている。みんなかろうじてズロースやモンペの切れはしを腰にまとった裸体。

足のふみ場もなくころがっているのはおおかた疎開家屋の跡片付に出ていた女学校の下級生だが、顔から全身へかけての火傷や、赤チン、凝血、油薬、繃帯などのために汚穢な変貌をしてもの乞いの老婆の群のよう。

壁ぎわや太い柱の陰に桶や馬穴が汚物をいっぱい溜め、そこらに糞便をながし、骨を刺す異臭のなか

「助けて おとうちゃん たすけて」

「みず 水だわ! ああうれしいわ」

「五十銭!これが五十銭よ!」

「のけて 足のとこの 死んだの のけて」

声はたかくほそくとめどなく、すでに頭を犯されたものもあって半ばはもう動かぬ屍体だがとりのける人手もない。ときおり娘をさがす親が厳重な防空服装で入って来て、似た顔だちやもんぺの縞目をおろおろとのぞいて廻る。それを知ると少女たちの声はひとしきり必死に水と助けを求める。

「おじざんミズ!ミズをくんできて!」

髪のない、片目がひきつり全身むくみかけてきたむすめが柱のかげから半身を起こし、へしゃげた水筒ををさしあげふってみせ、いつまでもあきらめずにくり返していたが、やけどに水はいけないときかされているおとなは決してそれにとりあわななかったので、多くの少女は叫びつかれうらめしげに声をおとし、その子もやがて柱のかげに崩折れる。

灯のない倉庫は遠く燃えつづけるまちの響きを地につたわせ、衰えては高まる狂声をこめて夜の闇にのまれてゆく。

二日め

あさ、静かな、嘘のようなしずかな日。床の群は半ばに減ってきのうの叫び声はない。のこった者たちの体はいちように青銅いろに膨れ、腕が太股なのか太ももが腹なのか、焼けちぢれたひとにぎりの毛髪と、腋毛と、幼い恥毛との隈が入り乱れた四肢とからだの歪んだくぼみに動かぬ陰影をよどませ、鈍くしろい眼だけがそのよどみに細くとろけ残る。 ところどころに娘をみつけた父母が跼(かが)んでなにかをのませてい、枕もとの金ダライに梅干をうかべたうすい粥が、蠅のたまり場となっている。

以下 略